Abstract: Die Architekturgeschichte ist bis heute stark von heldenhaften Figuren und monumentalen Objekten geprägt. In kritischer Anlehnung an Ursula K. Le Guins Carrier Bag Theory of Fiction plädiert dieser Beitrag für eine Verschiebung des Fokus: hin zu den oftmals übersehenen, aber tragenden Elementen – den Materialien, Beziehungen und Prozessen, die unsere gebaute Umwelt tatsächlich formen. Angesichts der planetaren Krisen, in denen die Architektur als Ressourcenträgerin und Emittentin eine zentrale Rolle spielt, ist eine Neuausrichtung der Disziplin und ihrer Lehre unumgänglich. Der Artikel versteht die gegenwärtige Situation als Aufforderung zur Selbstbefragung – und zur Entwicklung neuer methodischer Zugänge. Im Zentrum steht das Lehrforschungsprojekt Material Networks an der HafenCity Universität Hamburg. Es vereint das Seminar „Material Geschichten“, eine digitale Open Access Plattform und eine Open Educational Ressource. Studierende analysieren die sozialen, ökologischen und politischen Dimensionen von Baumaterialien, verfolgen deren globale Verflechtungen und erarbeiten daraus empirisch fundierte Materialgeschichten. Diese multiperspektivische Annäherung versteht sich nicht als Lösung, sondern als Beitrag zu einem veränderten Selbstverständnis der Architektur. Es geht um ein Lernen in Relationen – vernetzt, kritisch und offen für interdisziplinäre Zusammenarbeit. Der Artikel diskutiert, wie solche Erzählungen als Werkzeug dienen können, um neue Perspektiven in der Architekturlehre zu eröffnen und das Verständnis für sozio-materielle Verflechtungen zu stärken – als Teil einer notwendigen, tiefgreifenden Transformation.

Schlagworte: Architekturlehre im Anthropozän, Materialgeschichten, Sozio-ökologische Transformation, Planetare Verflechtungen, Kritische Baukultur

What can be done about problems at once so large and so small? A discouraging prospect, indeed.*

Die Klimakrise, die auf ganz unterschiedliche Weise die Lebensrealitäten verschiedener Gesellschaften durchzieht, macht ArchitektInnen zu ProtagonistInnen eines „Schlachtfeld[s] als auch Labors der Nachhaltigkeit“, so der Soziologe Nikolaj Schultz.[1] Architektur könne, so die positive Botschaft Schultz’, einen Paradigmenwechsel zu gerechteren und nachhaltigeren Lebensräumen zentral mit vorantreiben. Doch Architektur ist zunächst einmal einer der Haupttreiber des Problems: In Deutschland verursachen der Bau und Betrieb von Gebäuden etwa 40 Prozent der nationalen Treibhausgas (THG)-Emissionen,[2] 54 Prozent des Abfallaufkommens[3] gehen auf die Bauwirtschaft zurück und sie verbraucht 90 Prozent der mineralischen, nicht erneuerbaren inländischen Ressourcenentnahmen.[4] Dies sind gewaltige Mengen, die die Bedeutung und Dringlichkeit einer Neuausrichtung der Branche unterstreichen. Alle Bautätigkeiten haben Auswirkungen, sowohl lokal in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft als auch global auf das Erdsystem. Und während Nachhaltigkeitslabel, Digitalisierung(sbestrebungen) und grüne Wirtschaftsstrategien vermeintliche Lösungen zur Navigation einer überaus komplex gewordenen Realität anbieten, scheint eine Neuausrichtung der Beziehungen zwischen Architektur und Natur viel grundlegender, um langfristig lebenswerte Zukünfte zu ermöglichen.

In der neuen Periode, in der die ökologische Zerstörung des Planeten ein für die Menschheit bedrohliches, instabiles Ausmaß angenommen hat, ist die Architektur als Disziplin dringlichst in der Pflicht, sich selbstkritisch zu befragen und neu zu verorten. Und es scheint sich vieles zu tun. Längst ist ein interdisziplinäres akademisches Feld entstanden, das sich den Verbindungen von Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Kunst, Design und Architektur in Zeiten der multiplen Krisen annimmt und in die politischen und zivilgesellschaftlichen Debatten einmischt. Initiativen und Bemühungen, wie die Einführung eines „Neuen Europäischen Bauhauses“ durch die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen (2020), die ambitionierte Überarbeitung der Leipziger Charta (2007) unter der Leitung des deutschen Bundesministeriums des Innern (2020), das Manifest Planet Home: Auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Architektur in Stadt und Land des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten (2019)[5] sowie Bewegungen wie Architects Declare und Architects for Future, lassen hoffen, dass sich die Dinge zum Besseren wenden können. Positive Erwartungen erwecken zudem vielfach sogenannte Klimaklagen.[6] Ein Fall der hier aus Sicht der Architektur besonders interessant ist, ist die Klage von BewohnerInnen von Pari Island, einer kleinen indonesischen Insel. An diesem Fall lassen sich die planetaren Verstrickungen der Bauindustrie ebenso nachvollziehen, wie auch die Frage nach der eigenen professionellen Positioniertheit als ArchitektIn in Relation zu globalen Prozessen.

Pari Island versus Holcim.[7] Die kleine Insel Pari, die Teil des Archipels der tausend Inseln ist, einer Inselkette nördlich der Küste von Java in Indonesien (Abb. 1) kann stellvertretend für viele Orte herangezogen werden, die durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht sind. Der durch den Klimawandel bedingte steigende Meeresspiegel bedroht auch die Lebensgrundlage der Menschen auf Pari Island. Wie es oft im Kontext von globalen Klimadebatten heißt, sind auch hier diejenigen, die historisch am wenigsten zur Entstehung des Klimawandels beigetragen haben, besonders stark von seinen Folgen betroffen. Schließlich haben sich vier BewohnerInnen der Insel entschlossen, eine Klage gegen das Schweizer Zementunternehmen Holcim einzureichen. Holcim ist der größte globale Akteur in der Zementbranche, tätig in 70 Ländern mit über 60.000 Mitarbeitenden.[8] Im Jahr 2022 erzielte Holcim 8 Prozent des globalen Zementumsatzes und verursachte seit 1950 mehr als doppelt so viel CO2-Emissionen wie die gesamte Schweiz (Abb. 2).[9]

Unterstützt werden die BewohnerInnen von Pari Island von der Kampagne „Call for Climate Justice“. In ihrer Klage gegen den Baustoffproduzenten mit Hauptsitz in der Schweiz – also am anderen Ende der Welt – erheben die vier BewohnerInnen ihre Stimmen und fordern Entschädigung für die bereits erlittenen klimabedingten Schäden und verlangen, dass das Unternehmen seine CO2-Emissionen rasch reduziert. Zudem stellen sie Anspruch darauf, dass Holcim die Kosten für den Schutz von Pari Island vor dem steigenden Meeresspiegel übernimmt. Im Oktober 2023 gewährte das Kantonsgericht Zug, in dessen Zuständigkeitsbereich sich der Hauptsitz der Holcim Zementgesellschaft befindet, den KlägerInnen Zugang zu einer kostenlosen Prozesskostenhilfe – ein wichtiger Verfahrensschritt, da damit die Klageberechtigung zunächst anerkannt wird. Doch zuletzt verzögert Holcim eine gerichtliche Entscheidung, indem es die Klärung vorläufiger Verfahrensfragen verlangt, ein juristisches Manöver, das Jahre dauern kann.[10]

Die Klage gegen Holcim symbolisiert den Kampf für Klimagerechtigkeit und rückt die Verantwortung von global agierenden (Bau-)Unternehmen gegenüber der Gesellschaft in den Fokus. Sie bringt aber auch die Komplizenschaft der Architektur in den internationalen Blick und wirft grundlegende Fragen auf: Wie können und müssen wir unsere Raumproduktion, aber auch unsere politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Systeme neu denken, um eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu ermöglichen? Mit dem Fall Pari betreten wir eine neue, planetare Dimension. Bruno Latour spricht von einem „neuen Territorium“, das wir uns in Zeiten planetarer Krisen erschließen müssen.[11] Während es bis vor Kurzem noch den Anschein hatte, dass sich die moderne Gesellschaft im Zuge der Globalisierung aus den Zusammenhängen der Natur emanzipiert habe, wächst in einem interdisziplinären Umfeld zunehmend das Bewusstsein, dass die Trennung von Natur und Kultur, wie sie insbesondere seit der Aufklärung in der modernen westlichen Philosophie existiert, problematisch ist. Diese Ordnung ist in Zeiten komplexer planetarer Prozesse und Dynamiken – mit ihren menschlichen Verstrickungen – unzulänglich. Menschen sind Teil dieser planetaren Prozesse, die sich oft widersprüchlich artikulieren – dies zu erkennen, kann durchaus erschütternd oder schmerzlich sein.

Selbstbefragung. In seinem ethnofiktiven Essay Landkrank[12] beschreibt Nikolaj Schultz, wie er nachts in seiner Pariser Dachgeschosswohnung während einer sengenden Hitzewelle nicht schlafen kann. Doch ist es nicht nur die Hitze, die ihn belastet, sondern vor allem die Erkenntnis, dass die kalte Dusche, die ihm Abkühlung verschaffen würde, die Hitze weiter antreibt: „Mein Tun hat Auswirkungen an Orten, an denen ich niemals gewesen bin und die zu besuchen mir wahrscheinlich auch nie in den Sinn gekommen wäre. Es betrifft Menschen, denen ich niemals begegnet bin und deren Leben ich mir allenfalls vage vorzustellen vermag. Aber ich bin da, mitten in ihrem Leben, und nehme Einfluss auf ihre Möglichkeiten, zu essen, zu trinken, zu atmen und zu leben.“[13]

Während Schultz die individuellen ethischen Dimensionen eines im globalen Norden lebenden Individuums anspricht, stellt sich die Frage, was dies für die Architektur bedeutet. Was bewirkt diese Erkenntnis in einer durch den Klimawandel geschädigten Welt für eine gesamte Profession, die in weitaus fundamentaleren Dimensionen zu ihrer Zerstörung beiträgt? Diese Krise lässt sich auf systemische, kapitalistische oder moderne Ursprünge zurückführen. Oder, wie Schultz es formuliert: „Die existenzielle Aufgabe liegt heute in der Frage, welchen Platz wir im Verhältnis zu diesen Prozessen einnehmen.“[14]

ArchitektInnen sind im Zuge der multiplen Krisen mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert, die ebenso wenig im Rahmen nationalstaatlicher Politik gelöst werden, wie sie im Kontext disziplinärer Analysen adäquat verstanden werden können. Verschiedene Stimmen fordern für die Architektur eine sozio-ökologische Sensibilisierung, die es erlaubt, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Bauprozessen, Gesellschaft und Umwelt besser zu erfassen.[15] Lernen kann die Architektur hierfür aus einem interdisziplinären Feld, das sich sowohl der Überwindung alter, westlich geprägter Dualismen als auch der Sensibilisierung für komplexe planetare Verstrickungen angenommen hat.

Tragetaschen der Architektur. In ihrem Essay „The Carrier-Bag Theory of Fiction“ (1986) blickt die US-amerikanische Autorin Ursula K. Le Guin kritisch auf die frühe Menschheitsgeschichte, die von heldenhaften Mammutjägern geprägt ist und plädiert für Erzählungen, die alltägliche Menschen und Objekte in den Mittelpunkt stellen.[16] Nicht das Fleisch der Jäger, sondern die Samen und Blätter, die Insekten und Kleintierbeute der SammlerInnen ernährten die Menschen in den gemäßigten und tropischen Regionen in paläolithischer, neolithischer und vorgeschichtlicher Zeit. Doch sei es schwer, eine fesselnde, handlungsreiche Geschichte über einen Tag des Sammelns und Rastens, Kochens und Kleinkindbetreuens zu erzählen, so Le Guin. Mit der actionreichen Erzählung „[…] wie ich meinen Speer tief in die riesenhafte haarige Flanke gestoßen habe, während Oob, durch die Wucht eines herannahenden Stoßzahns durchbohrt, sich unter Schreien wand und überall in purpurnen Fontänen Blut herausschoss […],“[17] können die SammlerInnen und Denker, die SängerInnen und SachenbauerInnen, so Le Guin weiter, nicht mithalten. „Helden sind wirkmächtig“. Heldengeschichten ziehen in den Bann. „Doch es ist nicht ihre Geschichte. Es ist seine.“[18] Und so betont Le Guin, dass sie sich dieser aus männlicher Sicht geprägten Erzählungen der Menschheitsgeschichte nie zugehörig gefühlt habe. Die Geschichten über „Stöcke und Speere und Schwerter“,[19] ließ die vielen anderen unerzählt und damit unsichtbar zurück.

Diese Analyse aus dem Bereich der kulturellen Narratologie lässt sich auf die Architektur übertragen: Die Architekturgeschichte ist nicht nur von männlichen heldenhaften Figuren, singulär und fortschrittsorientiert geprägt, sie fokussiert sich auch auf die harten statischen Objekte: „Die Architekturkultur – zum Ausdruck gebracht durch Rezensionen, Auszeichnungen und Publikationen – neigt dazu, Aspekte zu priorisieren, die mit den statischen Eigenschaften von Objekten verbunden sind: das Visuelle, das Technische und das Zeitlose. Daher dominieren in der üblichen Diskussion über Architektur Ästhetik, Stil, Form und Technik.“[20] Dies ist besonders dann problematisch, wenn es die vielen anderen Prozesse, Menschen und Spezies ausblendet, die an einem architektonischen Projekt mitwirken, es formen und verändern. Ebenso problematisch ist es, wenn diese durch die Effekte und Eingriffe des Projekts betroffen sind oder deren Lebensräume zerstört werden. Diese Perspektive wird besonders deutlich, wenn wir an die BewohnerInnen von Pari Island denken: Ihre Lebensrealität wird direkt von den globalen Auswirkungen der Bauindustrie geprägt, während sie in den üblichen architektonischen Narrativen unsichtbar bleiben.

Das Wissen der Architektur reist. Es reist über Bilder, über global agierende Architekturbüros, über Konferenzen und Publikationen, über Social Media, über Gespräche und E-Mails. Wissen über Architektur wird in den Hochschulen produziert und in der Lehre reproduziert. Folgen wir Le Guins Aufruf und erklären die Tragetasche, den Korb – Behältnisse, die das Sammeln und Tragen, das Einlagern und Teilen erlaubten – zum Helden: Welche Geschichten müssen wir dann in der Architekturlehre erzählen und welches Wissen gilt es zu fördern?

Lernen mit. Den Tragetaschen der Architektur widme ich mich gemeinsam mit KollegInnen und Studierenden im Lehrforschungsprojekt „Material Networks“, das wir seit 2021 an der HafenCity Universität Hamburg entwickeln. Es besteht aus drei Elementen: Dem Seminar „Material Geschichten“, der Open Access Webplattform Material Networks und einer begleitenden Open Educational Ressource, auf der die Lehrinhalte und -methoden geteilt werden.[21]

Die Herausforderungen, denen wir begegnen, sind zugleich überwältigend groß und unscheinbar klein. Um sie zu navigieren, braucht es neues Wissen. Doch benötigen wir nicht mehr Wissen im Sinne harter Fakten, sondern Methoden, mit denen wir dieses Wissen erarbeiten, kritisch hinterfragen und die oft widersprüchlichen Realitäten verhandeln können. Wenn wir über die sozio-materiellen Verstrickungen von Baumaterialien in Zeiten des Klimanotstandes nachdenken, stoßen wir auf eine lange Liste problematischer Stoffe: Beton, Kunststoff, Glas, Metall, usw. Die Architektur, wenn sie im klassischen Sinne baut, wird durch ihren Ressourceneinsatz zur Treiberin von Prozessen und Dynamiken, die die Überlebensbedingungen auf unserem Planeten gefährden. Eine kritische Selbstbefragung im Sinne von Schultz ist dringend notwendig, ein Perspektivwechsel in ein interdisziplinäres Feld hilfreich.

Nikolaj Schultz spricht von einer Krise unserer Verbindungen zu nicht-menschlichen Lebensformen, von denen und durch die wir existieren.[22] Von der Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing können wir lernen, die zugleich globalen wie lokalen Beziehungen in (Bau-)Prozessen zu navigieren und das Gemacht-sein-von und Mit-der-Natur-machen zu verstehen.[23] Tsing zeigt auf, dass die Idee einer „globalen Natur“ zwar moralische Ansichten und Handlungen inspirieren kann, doch dass diese Ansprüche auf Universalität es zugleich schwer machen, den individuellen Bezug herzustellen.[24] Für ein neues Verhältnis von Architektur und Natur und für das Überdenken der Handlungszusammenhänge und -verantwortungen ist der Blick auf den blauen Planeten, der Blick aus der Ferne, unzureichend.[25] Verschiedene Forschungsprojekte, die wissenschaftliches und disziplinäres Wissen über Naturkräfte wie den Monsun[26] oder Flüsse und Regen[27] in Frage stellen, haben gezeigt, wie Bewusstsein und Sensibilität für ein Leben und Agieren innerhalb der Kritischen Zone[28] gefördert werden können. In Büchern über Pilze,[29] Vögel[30] oder Kameradschaft mit anderen Spezies,[31] die sich an eine interdisziplinäre LeserInnenschaft richten, lassen sich vielfach Werkzeuge finden, um für das in und mit der Welt sein in komplexen Beziehungsgeflechten zu sensibilisieren.

Inspiriert von Jane Huttons Reciprocal Landscapes: Stories of Material Movements (2020) widmen wir uns in dem Seminar „Material Geschichten“ den alltäglichen Materialien, die für Bauprozesse wesentlich sind. Indem die Realitäten der Bauindustrie – von Ressourcengewinnung über Arbeitsbedingungen bis hin zu CO2-Emissionen und Energieverbrauch – beleuchtet werden, wird ein scharfer Kontrast zum idealisierten Bild der Architektur als reiner Gestaltungsdomäne sichtbar. Diese Perspektive öffnet neue Felder, die über die übliche Dichotomie von Architektur als Verursacherin oder Energiesparerin hinausgehen. Durch empirische Forschung untersuchen Studierende die sozialen und ökologischen Verflechtungen von Baumaterialien, von ihrer unmittelbaren Umgebung ausgehend zu den verschiedenen und oft weit entfernten Orten, die das Material auf seiner Reise von seiner Entstehung bis zu seinem Zerfall durchläuft. Sie dokumentieren verschiedene Lebenszusammenhänge ausgewählter Materialien und erstellen ethnografisch angelehnte Berichte, die anschließend zu kleinen, aber wissenschaftlich fundierten Erzählungen ausgearbeitet werden.

Dieser Ansatz beleuchtet die komplexen (internationalen) Abhängigkeiten innerhalb der „deutschen“ Bauindustrie, die im traditionellen architektonischen Diskurs oft wenig beleuchtet bleiben. Die Architektur ist eine ressourcenintensive Profession, wenn sie denn im klassischen Sinne baut. Ressourcen, die vielfach immer knapper werden, die energiehungrig sind, die im Prozess des Abbaus andere Lebensräume zerstören oder die uns im Gebrauch auf komplexe Weise mit der Kolonialgeschichte oder neokolonialen Prozessen verknüpfen. Materialgebrauch ist also nie einfach nur an technisches und ästhetisches Wissen geknüpft – wieviel Lasten ein Material tragen kann, welche Wärmeleit- oder Dämmwerte es aufweist oder welche Oberflächenveredelungen möglich sind – sondern er knüpft und verbindet GestalterInnen mit vielfältigen anderen Orten und Prozessen, die oft unsichtbar bleiben.

Zwei Modelle sind hilfreich, um die Dimensionen der Ressourcenproblematik zu erfassen: Das Modell der „Großen Beschleunigung“ (The Great Acceleration) stellt in Graphen zwölf gesellschaftlich-wirtschaftliche, also sozio-ökonomische Trends neben zwölf sozio-ökologische Trends.[32] Es ist ein Modell, dass die rasante Beschleunigung der Entwicklungsverläufe besonders seit den 1950er-Jahren und ihre Auswirkungen anschaulich darstellt. Die Wissenschaftsjournalistin Gaia Vince stellt angesichts dieser Beschleunigung die Frage, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen, wenn die Veränderungen, die wir (im globalen Norden) ausgelöst haben, so schnell verlaufen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, auf Basis des Wissens von der Vergangenheit auf die Zukunft projizieren zu können. Vince veranschaulicht: „Unter durchschnittlichen Bedingungen des Holozäns wurden jedes Jahr etwa 10 Milliarden Tonnen Sedimente durch Flüsse und Gletscher von den Bergen in die Ozeane transportiert. Heute bewegen Menschen jährlich etwa die doppelte Menge durch Bergbauprojekte und andere Eingriffe zur Gewinnung von Baumaterialien.”[33]

Das „Anthropocene Square Meter“-Modell des Geologen Jan Zalasiewicz greift ebenfalls den Wandel vom Holozän zum Anthropozän auf und schlägt die Betrachtung eines durchschnittlichen Quadratmeters Erdoberfläche vor.[34] In der Betrachtung des „Anthropocene Square Meter“ finden wir 1 Kilogramm Beton, oder anders formuliert: einen Überzug von 2 Millimetern Dicke auf einem Quadratmeter. Plastik, das Symbol der Moderne, überziehe den Quadratmeter inzwischen mit einer kompletten Schicht – eine löchrige Klarsichtfolie, teilweise zersetzt in mikroskopische Fasern. Auf diesem Quadratmeter stehen wir darüber hinaus, so beschreibt es Zalasiewicz, in 10 Zentimetern Wasser und in einer ca. 1 Meter hohen Schicht CO2. Da sich der Wandel an verschiedenen Orten der Erde unterschiedlich vollzieht und die Beschreibungen auf vielfältigen Einheiten basieren, ist es laut Zalasiewicz besonders schwierig, die materielle Dimension des Anthropozäns zu erfassen – eine Dimension, die er in seinem Artikel detailliert differenziert.

Beide Modelle verdeutlichen das Tempo und die Ausmaße der materiellen Überformung des Planeten und eröffnen im Seminarkontext einen klaren Bezug zwischen den Entwicklungen des Anthropozäns und der materiellen Bauproduktion.

Das Seminar startet mit einem kleinen „Pecha Kucha“, bei dem die Studierenden drei Fotos zu Orten oder Dingen ihres Alltags mitbringen: Erstens, etwas, das kurzfristigen Profit verspricht. Zweitens, etwas, das verloren gegangen ist und drittens einen Ort der Produktion. In der Diskussion werden Fragen nach persönlichen Bezügen und Werten und nach Beziehungsgefügen verhandelt. Wer profitiert auf wessen Kosten durch wen? Was bleibt dabei meist unsichtbar?

Die diskursive Anknüpfung an die eigene architektonische Praxis erfolgt im Kurs durch die Analyse dreier Projekte und Initiativen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen mit den multiplen Krisen der Architektur und Stadtplanung befassen: Architects for Future und ihre 10 Forderungen für eine Bauwende,[35] dem Aufruf Wiederverflechtungen: Eine Charta für unsere Städte und den Planeten von Philipp Misselwitz und Alan Organschi im Kontext des Bauhaus Earth[36] und den konfliktgeladenen Tagebucheinträgen kuratiert von Lev Bratishenko und Charlotte Malterre-Barthes How To: Do No Harm im Rahmen der Canadian Centre for Architecture (CCA) Residency.[37] Die Studierenden stellen sich in Gruppen die Forderungen der ersten beiden Projekte vor: Welche Maßnahmen werden gefordert, um die Auswirkungen des Bauwesens auf die Ressourcenknappheit, die Klimaerwärmung und das Artensterben zu minimieren und gleichzeitig der Wohnungsfrage, der Verdichtung der Städte bei einer wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden? Über das Projekt des CCA, welches fiktive Tagebucheinträge aus den verschiedenen Karrierestufen von (angehenden) ArchitektInnen wiedergibt, werden diese Forderungen an die Berufsrealität rückgeknüpft, eigene erste Erfahrungen der Studierenden ausgetauscht und individuelle Verantwortung, Handlungsmacht und Ohnmacht diskutiert.

Die (virtuelle) Reise an verschiedene Orte und in verschiedene Zeiten im Rahmen der Recherchen der Studierenden beginnt bei den eigenen Interessen, Ressourcen und Netzwerken. In Anlehnung an Joseph Dumits Aufsatz „Writing the Implosion: Teaching the World One Thing at a Time“ erstellen die Studierenden mental maps, die ihr bereits vorhandenes Wissen, ihre Wissenslücken und (mögliche) Quellen umfassen.[38] Dies dient der kollektiven Diskussion im Seminar, bei der die Ansatzpunkte gemeinsam verhandelt und weiterentwickelt werden. Im Verlauf der verschiedenen Seminarsitzungen geben sich die Studierenden in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder Peer-Feedback, das von mir als Lehrperson durch Fragen oder Kriterien, angeleitet wird. Dabei hat sich gezeigt, dass der Schreibprozess, der gerade für Architekturstudierende durchaus ungewohnt sein kann, sehr von diesem kollegialen gemeinsamen Lernumfeld profitiert. Mit Unterstützung des Bibliothekpersonals unserer Hochschule wiederholen wir Recherchemethoden, Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und diskutieren mit Blick auf die jeweilige mögliche Feldforschung ethische Aspekte und den verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Kursablauf sollen sich die Studierenden einen Feldzugang erarbeiten. Bevor sie mit der Feldarbeit beginnen, werden Interviewmethoden, Beobachtungsprotokolle und das Sammeln von (audiovisuellen) Daten besprochen. Da eine mögliche Publikation auf der begleitenden Webplattform immer mitgedacht wird, werden auch die Regeln der Open Access Publikation erläutert. Eine mehrwöchige Seminarpause gibt den Studierenden Zeit für die eigentliche Feldarbeit. Es folgen zwei Schreibwerkstätten, die jeweils einen halben Tag umfassen. Die erste Schreibwerkstatt widmet sich dem Schreiben, Kritisieren und Korrigieren eines ersten Feldberichts. Die zweite Schreibwerkstatt fokussiert sich dann auf eine detaillierte Textkritik. In der letzten Sitzung des Seminars präsentieren die Studierenden ihre Erzählungen vor einer oder mehreren externen KritikerInnen. Dieser Kurzvortrag dient einer Überprüfung der Erzählstrategie und letzte Lücken werden adressiert. Etwa vier Wochen später werden die Materialgeschichten final eingereicht.

Die Erzählungen bereisen verschiedene Orte, erzählen aus persönlichen Begehungen von Firmengeländen, Orten des Rohstoff-Abbaus und der Produktion, aber auch von Besichtigungen mittels Satellitenbildern und anderen digitalen Zugängen. Die Art, der Umfang und die Tiefe der Feldarbeit variiert sehr, doch grundsätzlich ist meine Beobachtung, dass das Erzählen auf Basis persönlicher Erfahrung, angereichert durch weiterführende Recherchen, eine Form des Schreibens ist, die für EinsteigerInnen einen niedrigschwelligen Zugang zum wissenschaftlichen Arbeiten ermöglicht. Zugleich handelt es sich bei diesen Seminaren um kleine Gruppen von 8–15 Studierenden, meist gemischt aus den Disziplinen Architektur, Kultur-Digitalisierung-Metropole, Stadtplanung und Urban Design. Dies erlaubt eine enge individuelle Betreuung, bei der ich mich durch eine erfahrene studentische Hilfskraft, die neben den Seminarterminen Recherchesprechstunden anbietet, unterstützen lasse. Die interdisziplinäre Mischung ist mit Blick auf die unterschiedlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des Schreibens, Recherchierens und der Bildarbeit aber auch mit Blick auf individuelles Erfahrungswissen und Netzwerke bereichernd.

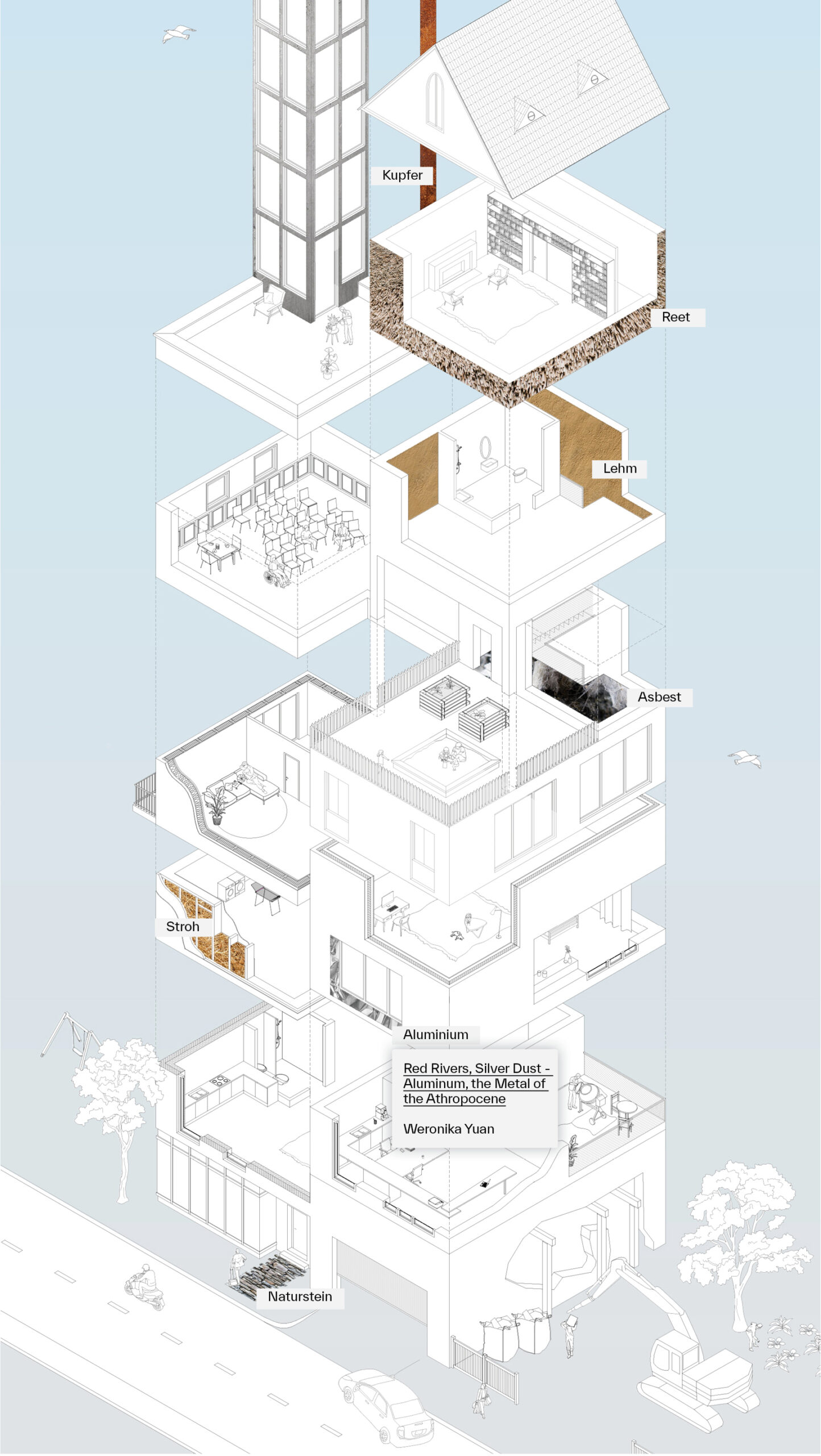

Das Seminar Material Geschichten wird, wie oben erwähnt, begleitet von dem Webarchiv Material Networks sowie einer Open Educational Ressource.[39] Finanziert über die Hamburg Open Online University (HOOU), habe ich diese gemeinsam mit Alisa Uhrig als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und einem Team aus studentischen Hilfskräften in den Jahren 2022–23 aufgebaut. Hier werden seither ausgewählte Arbeiten der Studierenden veröffentlicht und von KollegInnen in einem Glossar Fachbegriffe, wie soziale Nachhaltigkeit oder Anthropozän, für Studierende in kurzen Videos erläutert. Es ist eine Open Access Ressource, die sich im dritten Jahrgang befindet. Die Visualisierung eines Hauses auf der Startseite verortet Materialien und wächst durch weitere Materialgeschichten stetig (Abb. 3). Bisher wurden Materialien wie Eisenerz, Reet, Asbest, Stroh, Diabas, Beton, Aluminium, Kupfer und Lehm besprochen. In der Erzählung der Studentin Weronika Yuan werden beispielsweise die postkolonial geprägten Lieferketten sichtbar, die etwa die deutsche Aluminiumproduktion mit der Republik Guinea verbinden, sowie die komplexen Zusammenhänge vom Energieverbrauch und den sozialen und ökologischen Auswirkungen der Aluminiumindustrie thematisiert.

Kupfer (wie in der Erzählung von Gundeka Kalpina) oder Eisenerz (wie in der Erzählung von Greta Ghanem) führen uns ebenfalls zu Orten des Abbaus, an denen die Bauindustrie Menschen und Umwelt belastet. Aber auch in unserer Nachbarschaft in Deutschland finden Bergbauprozesse in einem Tempo statt, die wir in der Architekturausbildung nicht oder zu wenig thematisieren. Die Erzählung von Nina Scheld erzählt von der menschlichen gemachten Reise des Diabas,[40] der besonders in der Herstellung von Mörtel und Beton verwendet wird. „250 Millionen Jahre alter Diabas“, der „inmitten Deutschlands innerhalb weniger Wochen, möglicherweise nur Tage, durch mehrere Maschinen wandert, seine Größe und Struktur ändert […] im menschlich gemachten Kreislauf. Vom Steinbruch, seinem Ursprungsort, in Form von Kies bis hin zum Betonwerk und schließlich zu einer Baustelle als Bestandteil von Beton. Dort wird er in der Regel nur wenige Jahrzehnte verwendet“[41] – wenn überhaupt. Am Ende verweben sich diese Geschichten der Materialien im wachsenden Haus auf der Startseite – als sichtbares Gedächtnis eines Lernens, das Verflechtungen aufzeigt und neu denkt.

Unser Lehrforschungsprojekt richtet sich primär an Studierende der Architektur, bietet jedoch auch Raum für Kollaborationen innerhalb der Hochschulen und darüber hinaus. Die Vielfalt der Materialgeschichten und die Grundlagenarbeit bieten Anknüpfungspunkte für verschiedene Disziplinen und Interessenbereiche. „Material Networks“ kann hierdurch nicht nur als Informationsmedium und Arbeitstool in der Lehre genutzt werden, sondern künftig auch als Rechercheknotenpunkt für eine interessierte Öffentlichkeit fungieren. Die Vernetzung liegt nahe, KollegInnen wie Elke Beyer, Kim Förster, Hélène Frichot, Charlotte Malterre-Barthes oder Alexander Stumm praktizieren mit unterschiedlichem Fokus thematisch ähnliche Lehrmodule, neben vermutlich vielen anderen, mit denen wir noch nicht im Austausch stehen. In diesem Sinne ist auch die begleitende Open Educational Ressource eine Einladung, nicht nur zu einem sozio-ökologischen Wandel in der Architektur beizutragen, sondern die Architekturlehren zu teilen, interdisziplinär zu öffnen und methodisch anzureichern.

Danksagung

Danken möchte ich allen an dem Projekt „Material Networks“ beteiligten Personen sowie besonders Alisa Uhrig, Nicole Opel, Julia von Mende und Weronika Yuan für ihre Kommentare und Hinweise zur Neustrukturierung des Textes. Mein Dank gilt auch den ReviewerInnen, ÜbersetzerInnen und HerausgeberInnen des GAM für ihre wertvolle Arbeit.

* Latour, Bruno: Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime, Übers. Catherine Porter, Cambridge/Medford 2018, 94.

[1] Schultz, Nikolaj: „Architektur in unserem neuen Klimaregime“, Übers. Hanna Sturm, Bauwelt 11 (2024), 12–14, hier 13.

[2] Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hg.): „Umweltfußabdruck von Gebäuden in Deutschland. Kurzstudie zu sektorübergreifenden Wirkungen des Handlungsfelds ‚Errichtung und Nutzung von Hochbauten‘ auf Klima und Umwelt“, BBSR-Online-Publikation 17 (2020), www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2020/bbsr-online-17-2020-dl.pdf? blob=publicationFile&v=3 (Stand: 6. Oktober 2024).

[3] Umweltbundesamt: „Jährliche Menge an Bau- und Abbruchabfällen in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2020 (in Millionen Tonnen)“, Statista (13. Oktober 2022), https://de.statista.com/statistik/daten/studie/927102/umfrage/bauabfaelle-jaehrliche-menge-in-deutschland (Stand: 6. Oktober 2024).

[4] Kommission Nachhaltiges Bauen am Umweltbundesamt (KNBau) (Hg.): Position der Kommission nachhaltiges Bauen am Umweltbundesamt (KNBAU). Transformation zu einer zirkulären Bauwirtschaft als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, (Juni 2024), 13.

[5] Bund Deutscher Architektinnen und Architekten: Planet Home. Towards a Climate-Friendly Architecture in City and Country, 2019, www.bda-bund.de/2020/05/planet-home (Stand: 21. Dezember 2024).

[6] Vgl. United Nations Environment Programme: The Status of Climate Change Litigation. A Global Review, Nairobi 2017, https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/20767 (Stand: 24. Oktober 2024).

[7] Auf diesen Fall bin ich während des Symposiums „Reparationen und Reparatur. Über Klimagerechtigkeit, Kolonialismus und Kapitalozän“ (20. Januar 2024) an der Akademie der Künste Berlin durch den Beitrag von Miriam Saage-Maaß für den ECCHR Berlin aufmerksam geworden. Das erste Mal aufgegriffen habe ich ihn für eine Keynote auf der Tagung „This & That—A Gathering About Climate and Politics, Architecture and Ethics, Academia and Activism, Networks and Futures, Models and Utopias, Being Critical and Being Naive, Transformations and Resistance, Rebellion and Hope“, am 12. September 2024 an der TU Braunschweig.

[8] Vgl. Holcim: „Global Presence“, Holcim Global Digital Hub, https://globalhub.holcim.com/gdh (Stand: 24. Oktober 2024).

[9] Vgl. European Center for Constitutional and Human Rights e.V.: „Groundbreaking Climate Case Against Swiss Cement Company Holcim. An Island Demands Justice“, European Center for Constitutional and Human Rights, 12. Juli 2022, www.ecchr.eu/en/press-release/an-island-demands-justice (Stand: 16. Dezember 2024).

[10] Vgl. European Center for Constitutional and Human Rights e.V.: „Climate litigation against Holcim. Substantive assessment delayed“, European Center for Constitutional and Human Rights, 25. Mai 2024, www.ecchr.eu/en/press-release/climate-litigation-against-holcim-substantive-assessment-delayed (Stand: 24. Oktober 2024).

[11] Vgl. Latour, Bruno: „Achter Vortrag. Wie sollen die kämpfenden (natürlichen) Territorien regiert werden?“, in: Kampf um Gaia. Acht Vorträge über das Neue Klimaregime, Übers. Achim Russer/Bernd Schwibs, Berlin 2017, 431–490.

[12] Vgl. Schultz, Nikolaj: Landkank, Übers. Michael Bischoff, Berlin 2024.

[13] Ebd., 22.

[14] Ebd., 26.

[15] Vgl. Förster, Kim: „Searching for Pedagogies of Disarmament“, in: Bovelett, Sarah/Schneider, Tatjana/Soldavini, Licia/Karjevsky, Gilly (Hg.): This & That—A Gathering About Climate and Politics, Architecture and Ethics, Academia and Activism, Networks and Futures, Models and Utopias, Being Critical and Being Naive, Transformations and Resistance, Rebellion and Hope—Contributions, Braunschweig 2024, 34–39, sowie Frichot, Hélène: „Step Six. Follow the Material!“, in: How to make yourself a Feminist Design Power Tool, 2016, 125–45, und Schultz: Architektur in unserem neuen Klimaregime (wie Anm. 1).

[16] Vgl. Le Guin, Ursula: „Die Tragetaschentheorie des Erzählens [1986]“, in: Am Anfang war der Beutel. Warum uns Fortschritts-Utopien an den Rand des Abgrunds führten und wie Denken in Rundungen die Grundlage für gutes Leben schafft, Übers. Matthias Fersterer, Klein Jasedow 2021, 12–21.

[17] Ebd., 13.

[18] Ebd., 14.

[19] Ebd., 15.

[20] Awan, Nishat/Schneider, Tatjana/Till, Jeremy: Spatial Agency. Other Ways of Doing Architecture, Abingdon/New York 2011, 27. Eigene Übersetzung aus dem Englischen.

[21] „Material Networks“, https://blogs.hoou.de/materialnetworks (Stand: 28. Oktober 2024), sowie „Material Networks“, HOOU Lernangebote, https://learn.hoou.de/blocks/course_overview_page/course.php?id=494 (Stand: 16. Dezember 2024).

[22] Vgl. Schultz: Architektur in unserem neuen Klimaregime (wie Anm. 1).

[23] Vgl. Tsing, Anna Lowenhaupt: The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton 2015, sowie Tsing, Anna Lowenhaupt: Friction. An Ethnography of Global Connection, Princeton 2005.

[24] Vgl. Tsing: Friction (wie Anm. 23), 112.

[25] Vgl. Ingold, Tim: „Globes and Spheres. The Topology of Environmentalism“, in: The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London 2000, 209–18, sowie Latour: Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime (wie Anm. zu Textbeginn), und Latour, Bruno/Aït-Touati, Frédérique: “Moving Earths”, performance lecture, Paris 2020.

[26] Vgl. Bremner, Lindsay/ Tower, Georgia (Hg.): Monsoon [+ Other] Airs. Monsoon Assemblages, London 2017, sowie Bremner, Lindsay (Hg.): Monsoon [+ Other] Waters. Monsoon Assemblages, London 2019, und Bremner, Lindsay/ Cook, John (Hg.): Monsoon [+ Other] Grounds. Monsoon Assemblages, London 2020.

[27] Vgl. Da Cunha, Dilip: The Invention of Rivers. Alexander’s Eye and Ganga’s Descent, Philadelphia 2018.

[28] Die Kritische Zone ist ein Konzept aus den Geowissenschaften, das die dünne Schicht der Erde beschreibt, in der geologische, biologische, hydrologische und atmosphärische Prozesse interagieren und Leben ermöglichen.

[29] Vgl. Tsing: The Mushroom at the End of the World (wie Anm. 22).

[30] Despret, Vinciane: „Inhabiting the Phonocene with Birds“, in Latour, Bruno/ Weibel, Peter (Hg.): Critical Zones. The Science and Politics of Landing on Earth, Publikation zur Ausstellung: Critical Zones. Observatories of Earthly Politics, Karlsruhe 2020, 254–259.

[31] Haraway, Donna: Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän. Übers. Karin Harrasser, Frankfurt am Main/New York 2018.

[32] Vgl. Steffen, Will/Broadgate, Wendy/Deutsch, Lisa/Gaffney, Owen/Ludwig, Cornelia: „The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration“, The Anthropocene Review 2, 1 (2015), 81–98.

[33] Vince, Gaia: „Anthropocene“, in: Krogh, Marianne (Hg.): Connectedness. An Incomplete Encyclopedia of the Anthropocene, Kopenhagen 2020, 48–51. Eigene Übersetzung aus dem Englischen.

[34] Vgl. Zalasiewicz, Jan: „The Anthropocene Square Meter“, in: Latour und Weibel (wie Anm. 30) 36–43.

[35] Architects 4 Future: „10 Forderungen für eine Bauwende“, Architects 4 Future, www.architects4future.de/forderungen (Stand: 8 Dezember 2024).

[36] Misselwitz, Philipp/Organschi, Alan: Wiederverflechtungen. Eine Charta für unsere Städte und den Planeten, Berlin 2024.

[37] De Bonnières, Amélie/Bratishenko, Lev/Weston Chien, Sophie/et. al.: „How To: Do No Harm”, CCA, www.cca.qc.ca/en/articles/87138/how-to-do-no-harm (Stand: 9. Dezember 2024).

[38] Dumit, Joseph: „Writing the Implosion. Teaching the World One Thing at a Time“, Cultural Anthropology 29, 2 (2014), 344–362.

[39] „Material Networks“ (wie Anm. 21).

[40] Diabas ist ein magmatisches Gestein, das wetter-, druck-, dicht- und abriebfest ist und sich zum Zerkleinern eignet.

[41] Scheld, Nina: „Von Magma zu Beton. Die anthropogen beschleunigte Reise des Diabases“, in „Material Networks“, https://blogs.hoou.de/materialnetworks/naturstein/ (Stand: 28. Oktober 2024).