Editorial

Gewöhnliche Räume, alltägliche Situationen: Begegnungen zwischen Architektur und Soziologie

Julian Müller, Matthias CastorphDie zwanzigste Ausgabe von GAM begibt sich auf die Suche nach dem Alltäglichen in der Architektur. Den Titel, den wir diesem Vorhaben voranstellen, borgen wir uns von dem französischen Schriftsteller Georges Perec, in dessen Werk der Kunstbegriff infra-ordinaire auftaucht. Das Infraordinäre kann als das Gegenteil des Extraordinären verstanden werden. Es ist aber eben nicht einfach nur das Ordinäre, in einem despektierlichen Sinne, sondern vielmehr das Nicht-Extraordinäre, also das Nicht-Außergewöhnliche. Perec ging es darum, in seinen literarischen Werken all das einzufangen, was zumeist übersehen wird, all das, „was jeden Tag geschieht und jeden Tag wiederkehrt, das Banale, das Alltägliche, das Selbstverständliche, das Allgemeine, das Gewöhnliche, das Infragewöhnliche (l’infra-ordinaire), das Hintergrundgeräusch, das Übliche“.[1] Es sind vor allem Alltagsbeobachtungen an gewöhnlichen Orten, an Pariser Straßen, Plätzen oder in Mietshäusern, die im Mittelpunkt der Perec’schen Literatur stehen. Immer wieder insistiert er darauf, all diese gewöhnlichen Orte nicht für selbstverständlich zu nehmen. „Das, was wirklich befragt werden muss, ist der Ziegelstein, der Beton, das Glas, unsere Tischmanieren, unsere Gerätschaften, unsere Zeiteinteilung, unsere Rhythmen.“[2] Perec erweist sich für die Architektur somit als ebenso produktiver Stichwortgeber wie für die Soziologie. Diese beiden Fächer sollen in der vorliegenden GAM-Ausgabe auch ins Gespräch gebracht werden; geschieht doch das meiste, was wir tun, in gebauten Räumen, die von ihrem alltäglichen Gebrauch nie zu trennen sind. Sie werden bewohnt, umgestaltet, umgenutzt, aufgewertet und bisweilen auch entweiht. Das sieht nicht immer schön aus, sollte aber doch ernstgenommen werden.

In den Blick geraten alltägliche Gebrauchsweisen außergewöhnlicher Architektur ebenso wie außergewöhnliche Praktiken in alltäglicher Architektur, Mischformen des Sehenswürdigen und Nicht-Sehenswürdigen oder einfach nur banale Orte, die jedoch eine konzentrierte Beobachtung verdienen. Dabei geht es uns weder um eine Ästhetisierung des Alltäglichen noch um eine Emphase des Banalen. Wir wollen es vermeiden, den Alltag in irgendeiner Form zu intellektualisieren, zu ästhetisieren oder zu ironisieren und bemühen uns stattdessen um Sachlichkeit und Nüchternheit. Zu diesem Zweck werden in GAM 20 Methoden und Techniken erprobt, die es erlauben, sich mit dem Alltäglichen aus größtmöglicher Nähe und doch mit der gebotenen Distanz zu beschäftigen. Die teilnehmende Beobachtung ist dabei ein ebenso geeignetes Verfahren wie die Verfremdung, die Imitation, die Archivierung, die Serialisierung oder der Vergleich. Lernen konnten wir dabei von der Ethnologie, dem Dokumentarfilm, der Alltagssoziologie, dem realistischen Roman, der frühen Stadtforschung oder auch der Architekturethnographie.

Die Hinwendung zu alltäglicher Architektur ist immer auch eine Hinwendung zum Bestand. Und doch betreibt dieses Heft keine Apologetik des Bestehenden. Ganz im Gegenteil: Die Beschäftigung mit dem Alltag zwingt dazu, sowohl die Beharrungskräfte als auch das kreative Potential der Praxis – und zwar der architektonischen wie der sozialen Praxis – anzuerkennen. Bisweilen ist die Architektur klüger, innovativer, moralischer, politischer und subversiver als ihre alltägliche Nutzung – Gleiches gilt aber auch umgekehrt. Gerade hier können Architektur und Soziologie viel voneinander lernen. Gleichwohl sollte nicht der Eindruck entstehen, der Alltag sei nur harmlos und friedlich. Es gibt auch eine Bösartigkeit des Banalen, weswegen uns die Auseinandersetzung mit dem Alltag immer auch in die Lage versetzen sollte, entsprechend Kritik zu formulieren. Was wir im Folgenden präsentieren, kann freilich keine umfassende Bestimmung oder Inventarisierung des Alltags sein. Nicht nur konzentrieren sich die Beiträge auf unterschiedliche Fälle unterschiedlicher geographischer und kultureller Regionen, sie führen auch je unterschiedliche Zugänge und Methoden aus unterschiedlichen Disziplinen vor. Die Kamera kann dabei ein ebenso wichtiges Forschungsinstrument sein wie das Interview, der Gang ins Archiv oder die eigene Feldforschung vor Ort. Die Disparatheit der Fälle und die Komplementarität der Zugänge sehen wir dabei nicht als Schwäche, sondern als Stärke dieses Vorhabens an.

Michael Heinrich verdanken wir etwa eine Fotoserie von Gebäuden in der Serranía Celtibérica, einem nur wenig besiedelten Gebiet im Nordosten Spaniens. Es handelt sich dabei um einfache Schutzhütten, Taubenhäuser und Ställe. Den Fotografien geht es keineswegs um ein Lob des Einfachen oder um die Ästhetisierung von Lost Places, sondern darum, die Proportionen, Materialitäten und Details von Gebäuden einzufangen, die erst nach längerer Betrachtung den Anschein des Einfachen verlieren.

Die Entstehungsgeschichte des Begriffs infra-ordinaire und seiner Stellung im Werk Georges Perecs geht der Beitrag von Johanna-Charlotte Horst nach. Perecs Faszination für gewöhnliche Plätze sei keineswegs nur Kennzeichen eines eigenwilligen literarischen Projekts, vielmehr müsse dessen Hinwendung zum Gewöhnlichen und Alltäglichen aus seiner eigenen biographischen Orientierungslosigkeit heraus verstanden und als Versuch einer lebenslangen Erinnerungs- und Trauerarbeit gedeutet werden. Spätestens nach der Lektüre dieses Beitrags sollte der Themenzuschnitt dieses Heftes jeden Anschein des Frivolen verloren haben. Es muss eben ganz schön viel in Ordnung sein, damit einem das Alltägliche banal erscheinen kann.

Dass nicht nur das Schreiben, sondern auch das Bauen eine therapeutische Funktion haben kann, macht Ajna Babahmetović deutlich. Sie gewährt uns Einblicke in ihre Feldforschung zu Diaspora-Architektur in Kozarac, einer Ortschaft im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas. Die von ihr untersuchten Einfamilienhäuser der im Ausland lebenden GastarbeiterInnen deutet sie als Versuche, der eigenen Entwurzelung zu begegnen. Das Haus in der Heimat wird für viele GastarbeiterInnen somit zu einer extension of man, die lebenslange Arbeit an diesem Haus zu einem Akt architektonischer Psycho- und Physiotherapie: „Körper bauten Häuser, und die Häuser machten im Gegenzug die Körper ganz.

Der Schriftsteller Thomas Meinecke wiederum öffnet uns die Türe zu einem der berühmtesten und meistfotografierten Gebäude der Architekturgeschichte: Le Corbusiers Unité d’Habitation in Marseille. Im Interview mit ihm erfahren wir etwas über den Alltag in diesem Haus, in dem er seit einiger Zeit lebt. Er berichtet von Bengalo-Rauchschwaden um das Haus bei Heimspielen von Olympique Marseille, von Hausversammlungen, Hundewiesen und tobenden Kindern auf dem Dach und zeichnet ein anderes Bild dieses ikonischen Bauwerks, als wir es aus Architekturbüchern kennen.

Auch Alberto Calderoni und Luigimanuele Amabile stellen den Wohnalltag in den Mittelpunkt, erzählen allerdings von den Hinterhöfen der zumeist von anonymen Architekten gebauten neapolitanischen Palazzi, in denen sie „intuitive, offenkundig nicht aus Berechnung entstandene urbane Räume“ jenseits von unmittelbarer Nützlichkeit erkennen. Die begleitenden Fotografien fangen die zahlreichen Spuren der alltäglichen Benutzung – wir sehen Topfpflanzen und Wäscheleinen – dieser unkalkulierten Räume ein.

Wer nur einen flüchtigen Blick in den Beitrag von Ena Kukić wirft, könnte darin einen Hauch Retrotopie vermuten; schließlich widmet sie sich einem Denkmal des jugoslawischen Alltags, dem massenhaft produzierten K67 Kiosk, der als Zeitungsstand ebenso wie als Skilifthäuschen oder Blumenladen eingesetzt wurde. Kukić geht es aber keineswegs um einen nostalgischen Blick auf ein Objekt der Vergangenheit. Zwar zeichnet sie die Geschichte des K67 Kiosks nach, interessiert sich aber in erster Linie für dessen erstaunliche Persistenz und für heutige Formen des Gebrauchs.

Will man sich mit Denise Scott Brown dem Alltäglichen forschend nähern, so empfiehlt es sich, der heuristischen Methode des aufgeschobenen Urteils zu folgen: „Man hält sich mit dem Urteilen zurück, um etwas besser aufnehmen und verstehen zu können“. Der Text, in dem diese wichtige Anweisung zu finden ist, trägt den Titel „Learning from Pop“ und stammt aus dem Jahr 1971. Wir sind froh, diesen noch immer aktuellen Text in GAM abdrucken und erstmals in deutscher Übersetzung veröffentlichen zu dürfen.

Andrea Canclini richtet im Anschluss den Fokus auf einfache italienische Einfamilienhaussiedlungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden. So unscheinbar diese in ihrer Anmutung sind, so erstaunlich ist deren Entstehungsgeschichte, in der ein sozialreformerischer Katholizismus der Nachkriegsjahre auf die italienische Imagination eines amerikanisch-suburbanen Lifestyles traf.

Die Dokumentation des eigenen Alltags ist in den letzten Jahren längst zu einer allgemein gebräuchlichen Kulturtechnik geraten. Umso mehr lohnt es sich, die Fotografien von Helmut Tezak aufmerksam zu betrachten. Nur auf den ersten Blick ähneln sie jenen Formen ubiquitärer Street Photography. Bei genauerem Hinsehen stechen jedoch die Akribie, die Beharrlichkeit und Repetitivität ins Auge, die dieses bereits Jahrzehnte andauernde Projekt einer fotografischen Auseinandersetzung mit dem Alltag in der Stadt Graz auszeichnen.

Beatrice Azzolas Beitrag nimmt uns mit auf einen Roadtrip über italienische Autobahnen und macht Halt an den vielen berühmten italienischen Autogrill-Raststationen. Dabei rekonstruiert sie deren Entstehungs- und Faszinationsgeschichte, legt aber auch jene vergangene Zukunft frei, die mit dieser markanten Autobahn-Architektur verbunden war. Die zunehmende Veralltäglichung dieser einst fantastischen Bauten stellt uns heute vor die Herausforderung des Umgangs mit dieser Architektur, aber gleichzeitig auch mit deren längst verschwundenen utopischen Energien.

Der Zusammenhang zwischen Automobil und Architektur spielt auch im Beitrag von Svenja Hollstein eine zentrale Rolle. Mobilität wird hier jedoch auf eine ganz eigene Weise gedeutet, geht es doch nicht um das Auto als Fortbewegungsmittel, sondern um das Auto als beweglichen Einrichtungsgegenstand. In Auseinandersetzung mit Josef Franks Überlegungen zur Möblierung von Innenräumen fragt Hollstein nach möglichen Übertragungen auf die Straßenraumgestaltung von Graz.

Im Jahr 1966 erschien das Buch Liquor License. An Ethnography of Bar Behavior. Es handelte sich um die Doktorarbeit der Soziologin Sherri Cavan, die mehrere Jahre teilnehmend beobachtend in kalifornischen Bars verbrachte, um das Verhalten von Menschen in derartigen Räumen zu studieren. In dem hier abgedruckten und erstmals ins Deutsche übersetzten Textausschnitt geht Cavan genauer auf die Eigentümlichkeiten der Bar als konkretem Raum ein, analysiert Sitzordnungen, rekonstruiert die Bewegungen in der Bar und misst die Abstände zwischen verschiedenen Gästen.

Das Heft endet mit einer Bilderstrecke von Luc Merx, die Teil einer umfangreichen Studie über Stuckwerkstätten in Kairo ist. Einige von ihnen haben sich im Laufe der Zeit in den Nekropolen der Stadt niedergelassen und wurden dadurch zu einem Ort, an dem sich Alltägliches und Außeralltägliches überlagert. Den Fotografien gelingt es, den Prozess der allmählichen Aneignung und auch Profanierung durch praktische Nutzung zu dokumentieren, jedoch ohne ein moralisches Urteil zu fällen.

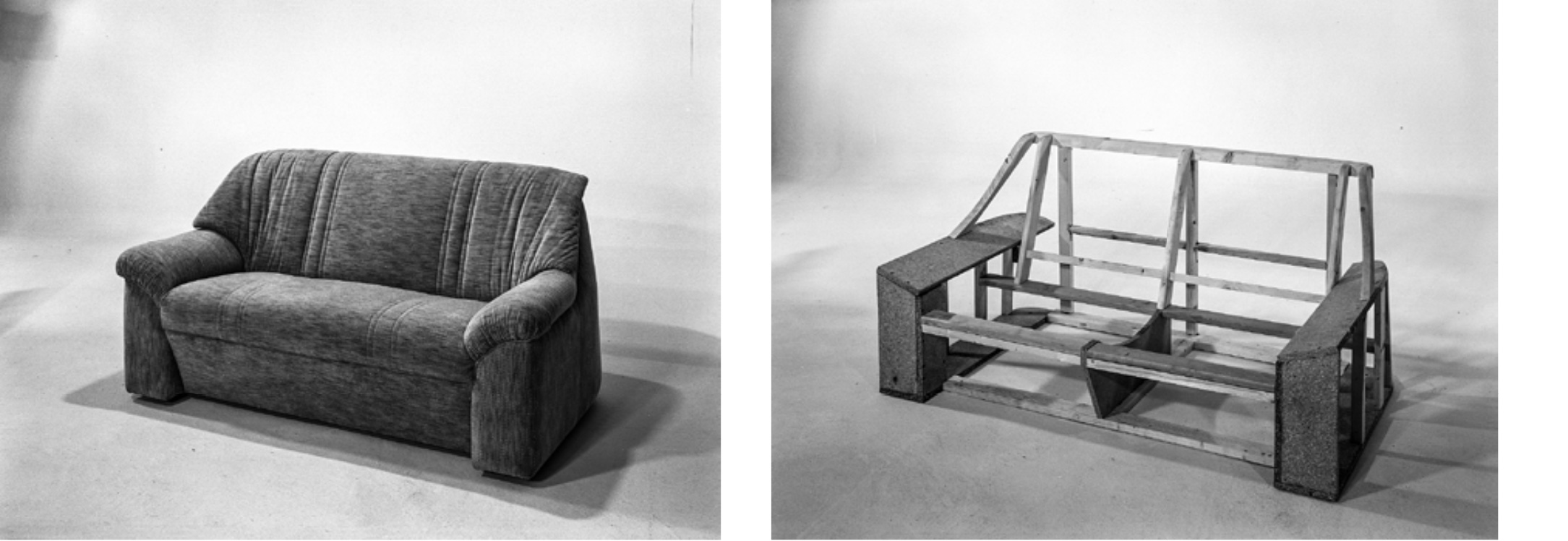

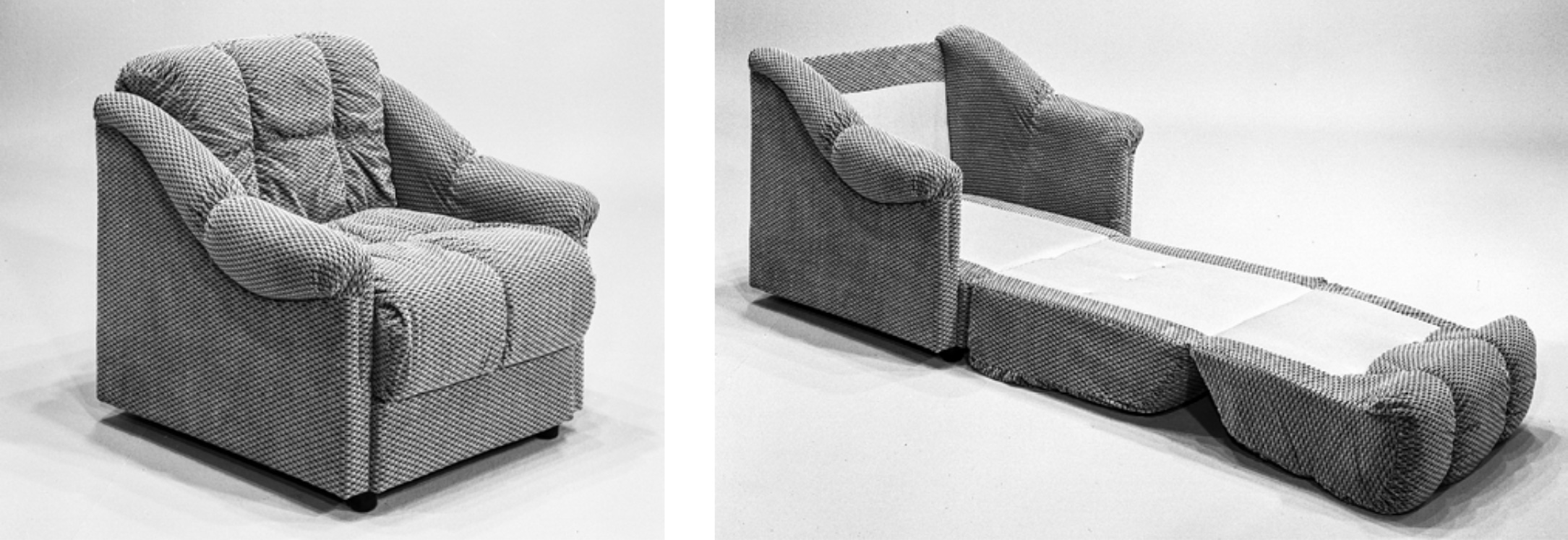

Das Coverbild dieser GAM-Ausgabe trägt den Titel „Teilansicht mit Besenschrank mit geöffneter Tür“ und ist die Aufnahme eines Haushaltsschrankes im Auftrag des VEB Möbelkombinats Dresden-Hellerau, fotografiert von Friedrich Weimer für die Leipziger Herbstmesse 1988. Wir können es heute als Abbild eines Alltags lesen, der sich schon ein Jahr später radikal geändert hat. Es ist nicht viel soziologische Vorbildung nötig, um an dieser Aufnahme dem Raum und der Zeit inhärente Rollenerwartungen und häusliche Machtstrukturen zu erkennen. Auch stechen die unterhalb der Oberfläche liegenden privaten Alltagsordnungen – gewissermaßen Infra-Ordnungen – ins Auge, die sich in unterschiedlichen Ausprägungen in unseren Wohnungen, Koffern, Schubladen, aber natürlich auch auf Laptops und Smartphones finden lassen. Die Aufnahme ist Teil einer Sammlung von knapp 15.000 Fotografien von Inneneinrichtungen für Möbelkataloge der DDR – ein Archiv des Alltags, dessen Entstehung sich weder künstlerischen noch wissenschaftlichen Impulsen verdankt. Wer sich die Mühe macht, diese unzähligen Fotografien durchzusehen, wird nicht nur staunen, mit welcher Genauigkeit hier alltägliche Räume nachgebaut und fotografiert wurden, sondern auch Bewegungsstudien von Alltagsmöbeln entdecken. Im Hinblick auf unsere Forschungsfragen handelt es sich um beeindruckendes Material; was die damit verbundene Ernsthaftigkeit und Präzision betrifft, nahmen wir uns dieses Projekt für die Gestaltung dieser GAM-Ausgabe zum Vorbild.

© Deutsche Fotothek / Friedrich Weimer

[1] Perec, Georges: „Annäherungen an was?“, in: Warum gibt es keine Zigaretten beim Gemüsehändler?, Zürich/Berlin 2014, 5–8, hier 6.

[2] Ebd. 7.